今月のトレーナー通信は

この7月・8月にイベントで実施をしている夏季俊足クラブ!!

今回、参加をしている一人のトレーニング内容・様子をご紹介していきます。

「陸上競技:短距離:大学1回生:М君」

課題は、「スタート動作の改善」になります。

まず、走りの究極は「肩甲骨」「股関節」「骨盤」が

自動的に連動されて、上から落ちてくる力を前方への力に変換できるかが

ポイントになります。

課題のスタート動作時は、静止の状態からエネルギーを前方向へ移動できるように

末端の足首・膝を支えにして、根幹部の股関節・骨盤・背中という順で連結をさせて

爆発的なスタートに繋げていくことがポイントになります。

下記の写真では、徹底的に「広背筋」「股関節」「骨盤」を使いながら

実動作に近い中でスクワットトレーニングを軸にして取り組んでいます。

根幹部を主動に体を動かすことが出来れば、スタート動作に限らず加速に

乗せるスピードも変わってくるのです。

この期間中に走り方を見直すことも大事ですが、

試合に出れない時期こそ、身体に対する基礎の中の基礎を徹底的に

磨き見直してトレーニングと走技術練習を融合させて

身体のベースアップに取り組んで欲しいですね。

M君にとって、充実した期間になりますように!!

一般的なスクワットは上下に動くイメージありませんか?

スクワットがシャフトを上に持ち上げる動作なので、

そう解釈するのは仕方ありません。

しかしながらクラブワンではこう考えます。

下からシャフトを持ち上げるのではなく、

シャフトと地面との間に自分の身体(股関節)を入れていきます。

結果、膝関節よりも股関節を使ったスクワットが出来るのです。

股関節という身体の中で一番大きな関節を使うということは

それがパフォーマンスアップや効率よい動きにつながると容易に想像できます。

スクワットは膝を伸ばすのではなく、

股関節を前方に送って、股関節を伸ばすことが重要です。

この動きをスムーズに行うために、

肩甲骨周りを動かし、胸のポジションを矯正したり、

骨盤周りを矯正してるんです!!

こんにちは。

今回のトレーナー通信は

難しいマシン種目の一つと言われている

「アイアンクロス」についてを投稿していきます。

このマシンはどのような効果があって

どうように動かしていけばよいのでしょうか???

すごくわかりにくいですよね!!

まず、このマシンは僧帽筋・首の筋肉・三角筋の柔軟性を高めることが目的です。

重度の肩凝りや首凝りの方でも力みがない状態で安心して行えるマシンとなります。

一番の問題はここからです。

どのように動かせばアイアンクロスを効果的に行えるか??

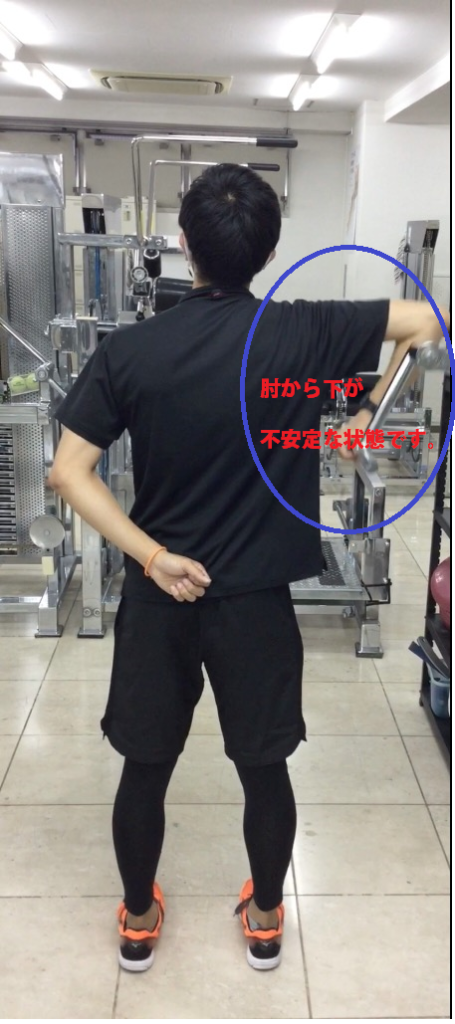

(写真:1)

(写真:2)

(写真:3)

大事なのは、マシンの動く軌道を考えて

基点となる肘で動作を行えるかなのです。

(写真:1)アイアンクロスマシンの軌道は、上下ではなく斜めの軌道になっています。

(写真:3)は動作中、肩・肘・手首が垂直ではありません。

これでは、末端運動が強調されるので肩甲骨の動き・胸郭運動が困難になり

効果的にトレーニングは出来ません。

(写真:2)は肩・肘・手首が垂直になっています。

動作自体の動きは上下運動が強く見えますが、実際はマシンの軌道に合わせて

動かしていくので斜め方向の上下運動をイメージしながら動かすことが

アイアンクロスを効果的に動かすポイントになるのです。

ワンポイントアドバイスになりますが

アイアンクロスマシンの効果・特徴となります。

是非、参考にして試してみてください。

新しい感覚でトレーニングが行えると思います。

野球やゴルフに限らず、何かスポーツする際に

「力が入ったなぁ」と感じる瞬間を経験したことないですか?

私なんかは、ペンで字を書くときにすら力が入るくらいです。

必要以上の力は疲労を生みます。効率の悪い動作です。

トレーニングも同じです。負荷に対して必要以上の力を入れないことやいきなり力を入れようとしないことが大事です。

かといって、力を抜くとか、やわらかい動きとか言っても難しいですよね。

そんな時お薦めなのが、こちら☟

どんない重たい負荷を扱う時もまず

「涼しげな表情を作ること」

から始めてみましょう!!

表情を変えるだけでも動きの質が変わりますよ!!

こんにちは。

今月のトレーナー通信は

身体を機能回復させる為に必要とされる

「3つのサイクル」について投稿をしていきます。

早速、どうすればよいのか???

①*柔軟性*

②*可動性*

③*筋力*

↑↑①~③が大事なのです!!

順番も大事となり順に、柔軟性(ほぐす)→可動性(動かす)→*筋力(支える筋肉を補強する)*

通常、不良姿勢ならばほぐしたり、動かしてバランスを整える。

確かに柔軟性・可動性は絶対的必要な要素で

一時的には改善されます。

ただ、これでは根本的に改善されません。

大きい部位をほぐし・動かしたりして小さな部位は筋力補強をさせることがポイントなのです。

例を挙げるなら*肩こり*

肩こりに一番関与している僧帽筋に着目をしていきます。

画像を見ると大きな筋肉で首~肩甲骨の下の方まで繋がっています。

(僧帽筋は3つの部位に分かれていています。上部:中部:下部)

どのようにアプローチをするのか???

上記、3つのサイクルに合わせていくと

僧帽筋上部→ほぐして、動かす

僧帽筋中:下部→筋力の補強をする

どれだけ上部をほぐしたり・動かしたりしても

中:下部が支える筋力として機能していないと

時間が経つにつれて維持をすることが困難になり

結局、元に戻ってしまうのです。

筋肉の位置を把握して

支えとなる部位を補強することが大切です。

3つのサイクル!!

機能改善をさせる手法の1つです。

肩こり以外にも気なることがありましたら

竹林までお声かけください。

よろしくお願いします。

しばらく休館していたので、皆さん久しぶりのトレーニングになりますね。そんな時は少し負荷を軽くして、筋肉を伸ばすよりも関節を圧迫して詰まらせるようなイメージで動かしてみてください。

バランスを改善したり、固まった筋肉をほぐす方法はストレッチだけではないんです。

一見、伸ばせは柔らかくなりそうですが、無理に伸ばすと防御反応で筋肉は逆に硬くなることもあるんです。クラブワンのトレーニングでは、筋肉をほぐすためにこれ以上筋肉の長さが短くならないという位置まで動かすことで強制的に緩めることが出来るんです。

負荷を受け止める時に、伸びている場所だけでなく、詰まっている場所に意識を持って行ってみてください‼感じ方変わります。この場合の負荷はいつもより少なめにしてもらうと分かり易いですよ~。特にレッグプレスの時の股関節がお勧めです。興味ある方は木本までご質問ください‼

トレーナー通信17作目。

コロナウイルスにより長い休館を終えて

再開された時に、少しでもポイントを抑えた状態でトレーニングを

行うと質が高まります。

そこで、今回は再確認として

クラブワントレーニングポイントについて投稿していきます。

*力を常に込めてマシンを動かさない*

*全ての回数に対してポジションの位置をバラバラにしない*

*ストレッチ感覚でマシンを動かない*

*末端を中心とした動かし方をしない*

↓ ↓

負荷を受け止める(負荷を逃がすのではありません)

どのマシン・動きにも共通されるポイントです。

ポイントが抑えられて、初めて肩甲骨・股関節が

徐々に自動化的に動かされるようになり

◎身体がラクになる◎

◎凝り感や張り感が緩和される◎

などのトレーニング効果が表れるのです。

1ヶ月以上トレーニングから離れると身体から動きは忘れてしまい、

復帰されていざ、動かそうとするとクラブワントレーニングマシンは

いきなり正確に扱うのは難しいものがあります。

なので、私達トレーナーがいます。

各、個人の体の状態によって柔軟性・可動域は必ず違いがあります。

マシンの負荷を受け止めるタイミング・負荷を逃がすタイミングも

当然、違います。

復帰された時に不安な方は、フォームチェックなどさせていただきますので

6月からのトレーニング再開を願い、そして皆様が少しでも快適に

効果的にトレーニングを行えるように努めていきますので

宜しくお願い致します。

皆様、いかがお過ごしですか?

竹林トレーナーのエクササイズに追加して、私もお勧めのエクササイズを提案します。

①画像のように片膝をついてかがんで下さい。

②つま先・膝を真っすぐにして骨盤も平行にセットします。

③片膝を立てた足の踵から母指球方向に重心をかけるように前にかがんで下さい。

④重心が母指球まで移動したら、上体を戻しながら踵まで重心も戻してください。

⑤片側10回×3セットでOK(テレビ見ながらでもできますね)!!

足首、膝関節の調整だけでなく、腰部、股関節のリセットも出来ます。伸ばす部位と、圧迫する部位があり、効果的に下半身をリセットできます!!

ご迷惑をおかけいたしますが、営業再開までしばらくお待ちください!!

こんにちは。

トレーナー通信16作目。

今回は自宅でも場所を取らず

簡単に身体を動かせるエクササイズをご紹介していきます。

① 「立位ライニング」15回

↓↓

*ラットマシンを行うようなイメージで

上部の肩は、リラックスして肘を外に逃がすように

リズムよく上下に動かしましょう*

② 「前傾スクワット」15回

↓↓

*椅子などを用意して頂き、クラブワン基本動作スクワットを行います。

背中は真っすぐにして、お尻が下に下がらないように平行に移動させます。

同時に膝は、つま先より前に出ない範囲でリラックスして下さい。

後ろ太もも(ハムストリングス)が伸ばされている感じがあれば

問題ないです*

③ 「骨盤引き上げ」 20回

↓↓

*骨盤を上下にスライドさせる運動です。

骨盤に手を当てて、腰に力をいれないように

片方に重心移動をさせながら、骨盤を上方へ

スライドさせていきます。

腰痛改善・歩行動作改善のきっかけになる1つの種目です*

④ 「ツイストニーアップ」30秒

↓↓

*肩甲骨・股関節・骨盤を動かしたので

全身運動を行います。

対角線上左右おへそのところまで、膝・肘を

引き付けてましょう。

引き付ける時に背中が丸くならないのことがポイントです。

動きは止まらず、リズムよく30秒チャレンジです*

この4種目を3セット~5セット繰り返していきましょう。

「可動域向上」 「有酸素的運動」をミックスした運動になります。

少しでも、身体の状態を維持できるような

組み合わせにしています。

根幹部をしっかり動かした後に、全身運動をするので

セット数を重ねると、徐々に身体がポカポカすると思います。

コロナウイルスに負けない身体作りとして

ご自宅でも出来るかなと思いますので

参考程度に行ってみて下さい。

肩周りのトレーニングの際に気を付けてほしいことがあります。

ディップス、ラット、アイアンクロスは特に注意してください。

ポイントは、「肩が上がらないように動かすこと。」

可動域を広げようとして、肩関節から大きく上にあげようとする動きはあまり良くありません。

肩関節だけの動きになり、肩甲骨が連動しにくくなります。

肩甲骨を連動させるには、逆に肩が上がらないようにするぐらいの意識が必要です。

肩に力が入る、大事なところで力んでしまう人は

こういった日頃のトレーニングの癖が影響しているかもしれません。

トレーニング中にトレーナーが肩周りを押さえる理由は

この動きを意図しているんです。